|

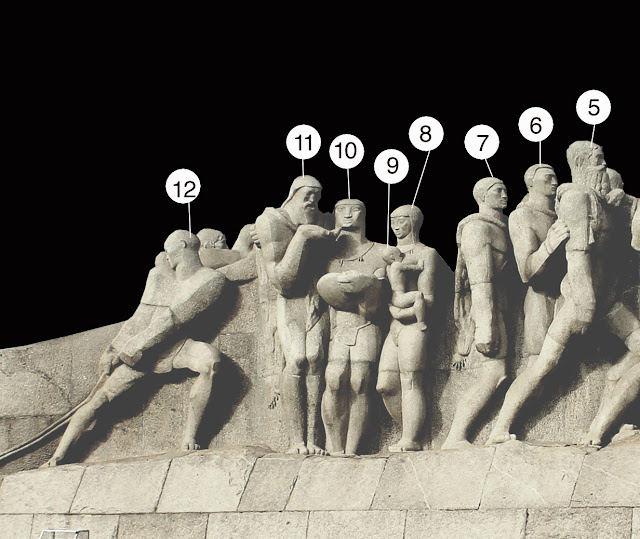

| Fonte alegoria o mascar mandioca para quebrar o amido em açúcares - Tupi antigo Aîpi o- su'u su'u I nomu - Luiz Pagano Tupi Pop |

Este artigo explora o processo de introdução no mercado e aculturação da categroia de bebidas denomiada 'Cauim', uma bebida milenar. O estudo sugere idéias generalizadas sobre o que pode e o que não pode funcionar, para uma segura introdução de categoria.

Este artigo, assim como tantos outros de meus blogs, surgiu da pergunta "Como seria o Brasil se a cultura dos Tupis tivesse sobressaido à dos Portugueses?"

Na virada do ano 2000, eu fazia ilustrações para a revista Superinteressante, mais precisamente para a seção "Superfantástico", na qual se perguntava "e se..." (eu ilustrei "e se pudéssemos nos teletranportar" (ed 175 de Maio de 2002) e "e se os gregos não tivessem existido"). E isso me fez perguntar: "E se a cultura tupi tivesse suplantado a cultura portuguesa?". Como seria o Brasil?

|

| Muluer fervendo a mandioca para fazer o cauim, no estilo Tupi Pop |

Com base nessa pergunta fiz a postágem de 2012 (saiba mais) que me fez criar uma nova corrente de pensamento, a Nova Tupi e uma artistica a Tupi Pop.

Aqui eu não vou falar das minhas estratégias especificas, a idéia é oferecer um ‘road map’ para quem queira seguir os meus passos com a sua própria estratégia. O estudo também investiga as motivações para reviver e promover o Cauim como uma bebida comercialmente disponível para o público em geral. A importância do mercado é examinada, destacando oportunidades para Cauim na indústria de bebidas. Além disso, é apresentada uma análise abrangente de cases de sucessos e fracassos, extraindo lições valiosas para a introdução do Cauim.

Os capítulos subsequentes enfocam as estratégias de marketing, abrangendo a identificação do público-alvo, o posicionamento do produto, a comunicação, a distribuição e o preço. Aborda-se o envolvimento das comunidades indígenas, detentoras de saberes ancestrais do consumo ritualístico do Cauim, enfatizando a importância da preservação e colaboração cultural. O trabalho também discute a importância da sustentabilidade e da responsabilidade social na produção do Cauim, considerando o impacto ambiental e o reinvestimento na cultura indígena. Ao estudar esses aspectos, esta pesquisa visa fornecer um roteiro para introduzir e aculturar o Cauim com sucesso, garantindo seu reconhecimento como uma bebida culturalmente significativa no mercado brasileiro.

Introdução

Produzir o Cauim é um trabalho essencialmente brasileiro e essencialmente Tupi. Trata-se muito mais do resgate das nossas raízes do que da elaboração da bebida alcoólica em si, este trabalho reflete uma viagem de fascínio pelo Brasil e por ser brasileiro, desde muito jovem fui cativado pela riqueza cultural e histórica deste extraordinário país, desde quando ouvia histórias do Pará, Amazonas e Mato Grosso contadas pelo meu tios-avós, a cada ano que passava procurava enriquecer ainda mais meu compêndio de aspectos brasileiros com novidades que mais me encantaram.

Como artista plástico, criei um estilo de arte pessoal que chamo de Tupi-Pop (que ilustra esse post), no qual procuro potencializar nossos elementos com paixão nacional, parecida com a que os japoneses cultivam em sua própria história, más foi através da literatura, principalmente das obras de Lima Barreto, que encontrei uma conexão profunda com a identidade brasileira. "Triste Fim de Policarpo Quaresma" teve um impacto marcante em mim a ponto de criar uma história em quadrinhos intitulada "Os Heróis da Bruzundanga" com personagens criados a partir de suas obras.

Lembro-me que me envolvi tanto com o personagem de Quaresma que queria o Tupi como língua nacional, a ponto de despertar em meu coração a percepção de que nós também deveríamos ter uma bebida que nos representasse tão poderosamente quanto o saquê no Japão ou a tequila no México. E assim Cauim acabou sendo a essência que eu procurava.

É importante destacar que, com todo respeito e amor que eu tenho pelo produto, a cachaça faz um pouco desse papel, principlamente por conta da Caiirinha, drink essencialmente brasileiro que o grande amigo, o Mestre Derivan se empenhou tanto em colocar como drink brasileiro da IBA ao lado do Rabo de Galo.

Mas ainda assim a cachaça não tem o potencial de representar o Brasil com tanta autenticidade quanto o Cauim, posto que outras bebidas feitas de cana-de-açúcar estão presentes ao redor do mundo, matéria prima que nem mesmo é das Américas, o Cauim feito da brasileiríssima mandioca, pelos mais antigos ancestrais nossos cumpre perfeitamente esse papel

Trabalho há mais de 30 anos com a introdução de produtos no mercado, muitos destes bebidas, aprendi com a escola francesa de marketing de bebidas que um prato harmonizado com a bebida é uma forma de introjetar a cultura de uma determinada região geográfica, daí a importância das Denominações de Origem.

Sinto uma imensa gratidão por poder contribuir para a valorização da nossa história e cultura através do Cauim. Percebi que há um imenso potencial em nossas tradições e que muitas vezes são subestimadas ou até mesmo esquecidas - decidi então que é hora de mudar isso.

O Brasil é uma nação de histórias emocionantes e fascinantes, mas nem sempre recebem a atenção que merecem, um bom exemplo é que tivemos nossa própria "corrida do ouro" com expedições de bandeiras ainda mais ousadas que as americanas de Jack London, que mereciam terem sido contadas com o mesmo entusiasmo e emoção, mas infelizmente pouquíssimos escritores deram voz aos nossos heróis para relatar os inimagináveis dramas e aventuras extraordinários.

Este projeto em minhas mãos é fruto da minha paixão pelo Brasil, da minha crença na força da cultura e na importância de celebrar a nossa história, é em ultima avaliação uma viagem emocionante que nos levará a descobrir a essência do nosso povo ancestral, a nossa identidade e sua ligação com o passado.

Espero que, ao ler estas páginas, você também se envolva nesse amor ao Brasil e à nossa cultura, e me ajude a fazer essa bebida pegar, que você se inspire a valorizar e celebrar tudo o que somos e que, juntos, possamos fortalecer os laços que nos unem como nação.

| 1º 2º | Respeito aos nossos ancestrais O Cauim é o nome genérico dado à bebida fermentada de mandioca, que não deve ser confundido de forma nenhuma com a cauinágem, ritual ancestral da cultura material brasileira, pré colombiana, celebrado ainda hoje em varias aldeias, cuja dinâmica varia de etnia para etnia e merecem todo nosso amor, admiração e respeito. Jamais devemos reduzir esse ritual de tamanha importância e relevância a uma mera bebida de uso recreacional. Respeito à bebida Ainda considerando o 1º ponto acima, dentro do meu propósito de resgate cultural da aldeia do Inhapuambuçu da vila de São Paulo de Piratininga, do Tupi Antigo e do Cauim, sugiro fortemente que leve em conta todo o aspecto religioso e cultural envolvido no preparo da bebida, usando nomes em Tupi Antigo para os processos e tendo o devido respeito pelas evocações da deusa Mani, tal como sugerido por diversos indígenas de diversas etnias, que me auxiliaram no desenvolvimento da bebida e desse DOBUROKU (processo resumido). |

|---|

Parte 1 - A importância da nova categoria de bebidas alcólicas ‘O Cauim’

A introdução de uma nova categoria de bebidas, como o CAUIM, no mercado brasileiro e mundial pode trazer uma série de benefícios significativos. Esses benefícios abrangem aspectos culturais, econômicos, sociais e ambientais, entre outros. A seguir, vamos explorar esses benefícios em detalhes:

1.1.1 - Diversidade Cultural: A introdução do CAUIM no mercado contribui para a diversidade cultural, promovendo a preservação e valorização de tradições ancestrais. O CAUIM é uma bebida tradicionalmente consumida por várias culturas indígenas do Brasil, e sua entrada no mercado amplia a oferta de bebidas, proporcionando aos consumidores uma experiência única e enriquecedora;

1.1.2 - Valorização do Patrimônio Cultural: Ao introduzir o CAUIM no mercado, valoriza-se o patrimônio cultural das comunidades indígenas que produzem e consomem essa bebida há séculos. Isso contribui para o reconhecimento e respeito pela cultura indígena, ajudando a preservar suas tradições e conhecimentos transmitidos de geração em geração;

1.1.3 - Estímulo à Economia Local: A introdução do CAUIM no mercado impulsiona a economia local, beneficiando as comunidades indígenas produtoras da bebida. A produção e comercialização do CAUIM podem criar oportunidades de emprego e renda para essas comunidades, gerando um impacto econômico positivo e sustentável

Um bom exemplo é a possível substituição do uso do sagu no método Japonês:

Um dos pontos propostos neste artigo é o efeito 'Wiki', em que, quando um processo é apresentado ao grande público, a inovação cresce exponencialmente conforme o número de leitores que tentam refazer os experimentos, um bom exemplo do que pode ser melhorado é o uso da matéria prima do Método Japonês (Pagano).

Quando estava no processo de desenvolvimento do Método Japonês, percebi na época que a mandioca poderia ser um substituto ideal para o amido, lipídio, protídio, bem como outras substâncias que tornam o arroz um substrato quimicamente perfeito para o koji, porém minhas experiências com mandioca em natura, bem como sua fécula, não mostraram resultados satisfatórios pois o koji não só requer similiridades quimicas, más tambem morfologicas específicas - a forma e a textura do arroz influenciam diretamente no crescimento do Koji.

Ao perceber isso em nossas experiências, utilisei pérolas de mandioca (sagú / itaitinga beiju) como um substituto mais adequado para o arroz e funcionou bem, más reconheço agora que, se alguém, de alguma outra etnia/comunidade que optante for do Estado do Pará, poderá substituir o sagu pela farinha de água de Bragança, principalmente se o produtor se esforçar, no processo de sua produção, de tentar obter propriedades físicas semelhantes às do arroz ao produzir a farinha.

Este seria um importante passo para a Cauim, tanto na criação de propriedades sensoriais mais avançadas quanto no aumento de seu apelo comercial, já que em maio de 2021 a Farinha de Bragança de Caeté recebeu o título de Indicação Geográfica do INPI, o que gera um enorme potencial comercial de valorização do Cauim produzido naquela região, aumentando enormemente o sucesso no processo de aculturação do Cauim, perante um público mais sofisticado;

1.1.4 - Turismo Cultural: A presença do CAUIM no mercado pode atrair turistas interessados em vivenciar a cultura indígena e provar essa bebida tradicional. Isso impulsiona o turismo cultural, promovendo visitas a comunidades indígenas, turismo sustentável e valorização de destinos turísticos menos explorados.

1.1.5 - Inovação e Diferenciação: A introdução do CAUIM como uma nova categoria de bebidas traz inovação e diferenciação ao mercado. Isso proporciona aos consumidores uma opção única e autêntica, diferenciando-se das bebidas convencionais e oferecendo uma experiência sensorial distinta;

1.1.6 - Responsabilidade Ambiental: O CAUIM, quando produzido de forma tradicional, geralmente utiliza ingredientes naturais e processos sustentáveis. Isso pode contribuir para uma abordagem mais responsável em relação ao meio ambiente, incentivando práticas de produção sustentáveis e o uso de ingredientes orgânicos;

1.1.7 - Intercâmbio Cultural: A introdução do CAUIM no mercado brasileiro e mundial promove o intercâmbio cultural, permitindo que pessoas de diferentes origens e nacionalidades conheçam e apreciem essa bebida tradicional. Isso fortalece os laços entre culturas, estimula o diálogo intercultural e promove uma maior compreensão e respeito pela diversidade;

Parte 2 - A arte para produzir e introduzir o Cauim com sucesso

Embora este texto trate principalmente de estratégias genéricas e eu tenha afirmado que não abordaria experiências individuais, abro aqui um parêntese para falar sobre meus direcionadores artísticos, posto que, do ponto de vista artístico, o criativo precisa ser bombardeado de referências para criar algo robusto. A interação com essas referências e como o criativo as utiliza são fundamentais para alcançar resultados criativos. Com base nisso, gostaria de compartilhar um pouco dos meus motivadores e referências pessoais, que serviram como base para a minha criação.

Quanto à produção de Cauim, eu fazia o que todo mundo que quer produzir Cauim faz, eu cozinhava a mandioca e mastigava, usando mnha própria amilase salivar, como se faz nas aldeias. Depois disso explorei algumas possibilidades que não resultaram em sucesso até que entendi as semelhanças com o saquê e pesquisei o koji e com isso criei o método japonês.

Minha maior inspiração para o desenvolvimento do método Japonês para se produzir Cauim foi George Washington Carver.

George Washington Carver (Diamond, Missouri, 1864 ou 1865 - Tuskegee, Alabama, 5 de Janeiro de 1943) nasceu durante a época da escravidão, sofreu demais, porem nunca se deixou diminuir por isso. Foi um botânico, inventor, cientista, pintor e agrônomo (auto didata) norte-americano que trabalhou na extensão agrícola do sul dos Estados Unidos da América.

Ele ensinou técnicas agrícolas para a auto-suficiência dos antigos escravos e ficou conhecido por sugerir centenas de usos para o amendoim. Dentre suas multiplas contribuições, criou o 'Indigo' azul que usamos nas calsas Jeans e pigmentos de diversas outras plantas. tinha como objetivo aumentar a prosperidade do indivíduo através da agricultura.

A soja e o amendoim foram objeto de grandes e pioneiras pesquisas de Carver, que até hoje são a base da indústria alimentícia americana e mundial. Foi pioneiro da aplicação de substâncias oriundas da agricultura para a indústria química, a quimurgia, bem como nas pesquisas da soja transformada em plástico, utilizadas por Henry Ford na indústria automotiva. Sua história e contribuições me influenciaram profundamente na busca por uma abordagem científica minuciosa, inovadora sem deixar de lado a sensibilidade humana atrelada ao lado espiritual do objeto de estudo.

Carver, assim como eu, compartilhava um desejo ardente de seguir sua paixão, a pintura. Ele tinha o hábito de acordar antes de todos, por volta das 4:00 da manhã, e percorrer os campos, acreditando que conseguia estabelecer uma conexão com Deus durante esses momentos.

Seu hiper interesse pelo amendoim e algodão, bem como seus estudos detalhados através de observação cuidadosa e experimentação meticulosa, resultou na criação de uma ampla variedade de produtos.

Essa dedicação e perseverança de Carver foram um exemplo poderoso para mim enquanto eu buscava desenvolver meu próprio método para a produção de Cauim.

No que diz respeito aos meus motivadores históricos pessoais, um elemento de autenticidade que impulsiona na minha proposta de trazer a cultura indígena para as pessoas de hoje, é minha herança histórica brasileira. Minha avó, Dona Zuzú, Emília Correia de Moraes, nasceu e foi criada no triângulo histórico de São Paulo, no casarão da Rua da Glória número 4, região que remonta ao antigo povoado de Inhapuambuçu, lar dos icônicos Morubixaba Tibiriçá, Padre Anchieta e Manoel de Nóbrega. Imagino que em algum momento, Tibiriçá convidou João Ramalho para uma cauinagem para celebrar e cultuar o espírito do Anhangá, no Vale do Anhangabaú.

Esses elementos históricos e culturais ganham vida na minha proposta de aculturação do Cauim e na expressão artística do Tupi pop. Junto com o fato de que o "Correa" em meu sobrenome remonta a Diogo Álvares Correa, o Caramuru que, ao se casar com Catarina Paraguaçú em 30 de julho de 1524, celebrou a primeira união de amor, Adão e Eva formadores de todo o povo brasileiro.

Esses pontos de autenticidade me conectam profundamente com as raízes indígenas e me inspiram a compartilhar essa herança cultural com as pessoas hoje.

Essa ligação ancestral com a região e com as figuras históricas que a habitaram fortalece minha determinação em promover o Cauim como bebida genuinamente brasileira e símbolo da rica cultura indígena. Esses elementos históricos são parte integrante da história do Brasil e da minha história. Dessa forma é minha missão trazê-los à tona, valorizando e divulgando esse patrimônio cultural para as presentes e futuras gerações.

Ao reconhecer a importância dessas referências históricas e vê-las como fontes de autenticidade, sinto-me ainda mais motivado a levar a cultura indígena aos povos de hoje, por meio do Cauim e da expressão artística do Tupi pop. É uma forma de honrar o passado, preservando nossa identidade cultural e criando um legado duradouro que celebra a riqueza e a autenticidade da cultura indígena brasileira.

Compreendo perfeitamente que o trabalho de aculturação do Cauim vai além dos limites do meu tempo de vida, reconheço que a criação dessa nova categoria é uma jornada difícil e longa, que precisa ser continuada e levada adiante por outras gerações após mim. Nesse sentido, a arte desempenha um papel crucial, pois é capaz de transmitir a essência do Cauim e do Tupi pop de maneira impactante e imediata.

|

| Saudação Lacrimosa de Léry no Estilo Tupi Pop - como se fosse ertátua de Brecheret |

Através da arte, pode-se capturar a imaginação das pessoas, despertar sua curiosidade e engajá-las em um diálogo sobre a cultura indígena brasileira e a importância do Cauim. A arte tem o poder de comunicar além das palavras, transmitindo emoções, histórias e idéias de forma visualmente atraente e emocionalmente envolvente.

Ao utilizar a arte como veículo de expressão, podemos alcançar diferentes públicos, despertando seu interesse e envolvimento com o Cauim. É por meio da arte que podemos estabelecer uma conexão inicial com as pessoas, despertando nelas a curiosidade e o desejo de explorar mais profundamente essa bebida milenar e a cultura indígena que a envolve. A arte tem a capacidade de transcender as barreiras do tempo, preservando e transmitindo a essência do Cauim ao longo das gerações. Através das criações artísticas, podemos contar histórias, transmitir conhecimento e preservar a memória cultural, garantindo que o legado do Cauim seja perpetuado para as futuras gerações.

Portanto, reconheço que o trabalho de aculturação do Cauim deve ser levado adiante por outras gerações, e a arte desempenha um papel fundamental nesse processo. É por meio da expressão artística que podemos comunicar de maneira impactante a essência do Cauim, despertando o interesse e a conexão das pessoas com essa bebida ancestral e com a rica cultura indígena que a envolve.

|

| Kunhãnbebe - Arte Tupi Pop de Luiz Pgano, Sala de Autoridades da Base Aérea de Brasilia |

Parte 3 - A ciência para introduzir o Cauim com sucesso

Parte 3.1 A Ciência do Marketing - Minha escola de aculturação é a francesa, os profissionais de marketing cultural franceses são reconhecidos como os melhores quando se trata de associar bebidas, como vinhos e cognacs, a alimentos e promover a aculturação por meio de elaborado storytelling, com grande habilidade de encantar os consumidores após experiências gastronômicas e etílicas, em ambiente cuidadosamente criado, no qual cada detalhe corrobora par aum grande impacto mental. Um exemplo notável é o caso dos vinhos de champanhe, que eram considerados até mesmo intragáveis em comparação com seus concorrentes de Bordeaux e Borgonha, más com a súbita apreciação pela sensação de borbulhas (o "prisse de mousse") por parte dos consumidores ingleses, Dom Pérignon e Dom Ruinard, que perceberam o potencial de mercado no século XVII, aprimoraram o processo de produção e criaram todo o marketing em torno do champanhe.

Como tive a oportunidade de trabalhar com franceses na Veuve Clicquot e na Pernod Ricard por mais de 10 anos, adoto métodos de aculturação de produtos francêses e inspiro-me em provocar experiências extraordinárias com o produto, visando criar um incrivel imprint na mente do consumidor.

Más antes de mais nada, o que 'Aculturação'?

A aculturação é um fenômeno que ocorre quando diferentes culturas entram em contato direto uma com a outra, resultando em mudanças nos padrões culturais originais de ambas. Existem várias definições, como a que propõe Redfield. (1936):

"... aqueles fenômenos que resultam quando grupos de indivíduos com culturas diferentes entram em contato direto, com mudanças subsequentes nos padrões de cultura originais..." (p. 149).

Em seu seminário de verão em 1954, o Conselho de Pesquisa Social propôs a seguinte definição:

"... mudança cultural que é iniciada pela conjunção de dois ou mais sistemas culturais autônomos..." (SSRC 1954, p. 974)

No contexto do marketing, a aculturação pode ser vista como um poderoso recurso de apresentação e posterior aceitação de novos produtos e serviços, levando em consideração as influências culturais e adaptando-os às necessidades e preferências dos consumidores, tal como denotam Kroeber e Kluckhan (1952):

"...achamos que a cultura é um produto; é histórico; inclui ideias, padrões e valores; é seletivo; é aprendido; é baseado em símbolos; e é uma abstração do comportamento e dos produtos." Todas as culturas são, em grande parte, compostas de maneiras abertas e padronizadas de se comportar, sentir e reagir. Mas as culturas também incluem um conjunto característico de promessas não declaradas e categorias que variam muito entre as sociedades (p. 157).

Esta citação reflete as crenças de que a cultura é aprendida e compartilhada com outras pessoas, e influencia não apenas como uma pessoa se comporta, mas também como espera que a outra se comporte. A melhor maneira de compreender a cultura e de explicar o funcionamento da cultura e como vem mudando ao longo dos anos. Por exemplo, muitos antropólogos agora preferem o termo "decretado" (em vez de aprendido), que reconhece que as pessoas não apenas aceitam passivamente a cultura, mas a criam ativamente (cf. Keesing 1974; Swidler 1986).

Swidler (1986) em sua análise penetrante vê a cultura como moldando um repertório ou um "kit de ferramentas" de hábitos, habilidades e estilos a partir dos quais as pessoas constroem "estratégias de ação" (p. 273). Para agir propositalmente, o indivíduo precisa de conhecimento procedimental e contextual, ou seja, conhecimento específico de domínio que permita a "racionalidade contextual" (março, 1978, p. 592), além de regras e procedimentos para exibir "racionalidade procedimental" (Simon 1978, p. . 8). A aquisição de um repertório de hábitos e habilidades, conforme proposto por Swidler (1986), reflete a crença de que o conhecimento relevante para exibir um comportamento intencionalmente racional pode ser aprendido ou executado em um contexto específico, e que esse conhecimento pode ser (mais ou menos) limitado pelo contexto.

|

| Moçambique - Arte Tupi Pop de Luiz Pagano - Sala de Autoridades da Base Aérea de Brasília |

O Cauim é uma bebida alcoólica obtida pela sacarificação e co-fermentação simultâneas da mandioca, que era e ainda é produzida de forma ritualística por várias culturas indígenas brasileiras. Nesse sentido, seu significado cultural e histórico é de extrema importância, e resgatá-los para o grande público, deve ser feito por meio de uma perfeita abordagem de aculturação, essencial para sua melhor readequação.

Um aspecto crucial da aculturação é compreender os elementos culturais originais de cada uma das etnias e adaptá-los de forma respeitosa e autêntica. Dentre as mais de 300 etnias presentes em todo o território nacional, é natural que algumas delas optem pela comercialização do Cauim, reconhecendo a possibilidade desta bebida com base na tradicional local, funcionar como forma de difusão étnica, trazendo benefícios significativos para a aldeia ou comunidade . No entanto, é igualmente importante reconhecer que haverá quem considere uma profanidade que a sua bebida ritual ancestral se torne um objeto de consumo para o público em geral. Neste contexto, é fundamental estabelecer o conceito de aldeias/comunidades "optantes" e "não optantes", respeitando a autonomia de cada comunidade em relação ao Projeto Cauim e garantindo a preservação da sacralidade e autenticidade das suas tradições.

Sei que desempenho um papel crucial na introdução do Cauim, meu conhecimento sobre a cultura indígena brasileira e minha experiência trabalhando com produtores franceses de bebidas alcoólicas proporcionam uma base sólida para a adaptação do Cauim ao contexto contemporâneo. Sua visão de resgate cultural e valorização das tradições indígenas é um guia importante para o desenvolvimento e promoção do produto.

.jpg) |

| Casirirena, barca de fermentação de Caxiri (Cauim) com Tipiti, Tupi antigo Haguino - fermentação Luiz Pagano - Tupi Pop |

O estudo de referências como a Association for Consumer Research (ACR), com sua pesquisa sobre aculturação de consumo, oferece insights valiosos sobre os fatores ambientais e culturais que influenciam a aculturação dos consumidores. Essa abordagem científica proporciona uma base teórica sólida para entender as barreiras e incentivos que podem influenciar a adoção do Cauim pelo público contemporâneo.

Parte 3.2 – Timing de entrada

Determinar se a introdução de um produto ou serviço está em seu TIMING CORRETO parece ser o maior desafio que o profissional de marketing enfrenta ao introduzir uma inovação.

No caso da Xerox e Apple, podemos dizer que a Xerox estava no timing errado, enquanto a Apple estava no timing correto em relação ao desenvolvimento e comercialização de tecnologias inovadoras.

A Xerox foi pioneira no desenvolvimento de várias tecnologias revolucionárias, como a interface gráfica do usuário e o mouse, que são elementos fundamentais na forma como interagimos com os computadores hoje em dia. No entanto, a Xerox não foi capaz de capitalizar adequadamente essas inovações, perdendo a oportunidade de se tornar líder no mercado de computadores pessoais.

A Xerox não percebeu totalmente o potencial comercial de suas inovações e não conseguiu trazer essas tecnologias para o mercado de forma eficiente. Isso pode ser atribuído a vários fatores, como falta de visão estratégica, cultura corporativa conservadora e ênfase excessiva em seus produtos tradicionais, como copiadoras.

Por outro lado, a Apple, fundada por Steve Jobs, teve uma abordagem diferente. Jobs reconheceu o potencial das tecnologias desenvolvidas pela Xerox e teve a visão de transformá-las em produtos comercialmente viáveis. A Apple lançou o Macintosh, o primeiro computador pessoal com interface gráfica do usuário e mouse, e conseguiu atrair um público amplo.

A Apple conseguiu encontrar o timing correto ao lançar o Macintosh, aproveitando a demanda crescente por computadores pessoais e a necessidade de uma interface mais amigável. Além disso, a estratégia de marketing da Apple, enfatizando a experiência do usuário e a inovação, também contribuiu para o sucesso da empresa.

Portanto, é correto afirmar que a Xerox estava no timing errado, pois não conseguiu capitalizar adequadamente suas inovações, enquanto a Apple estava no timing correto, ao reconhecer o potencial dessas tecnologias e trazê-las para o mercado de forma eficaz. Isso ressalta a importância não apenas de desenvolver inovações, mas também de identificar o momento oportuno para sua comercialização.

Embora a Xerox tenha de fato desenvolvido tecnologias inovadoras, como o mouse e a interface gráfica do usuário (GUI), na década de 1970, existem várias razões pelas quais essas tecnologias não tiveram sucesso comercial imediato e por que a Apple, posteriormente, teve sucesso com produtos semelhantes quase 20 anos depois. Aqui estão alguns fatores-chave:

3.2.1 - Foco no mercado empresarial: A Xerox, na época, era uma empresa focada principalmente no mercado empresarial e de negócios. Suas inovações, como o Xerox Alto, foram projetadas para atender às necessidades de escritórios e laboratórios de pesquisa. A comercialização dessas tecnologias para uso pessoal não era uma prioridade;

3.2.2 - Alto custo: Os primeiros computadores pessoais desenvolvidos pela Xerox, como o Xerox Alto, eram caros e fora do alcance financeiro da maioria das pessoas. Isso limitou sua adoção generalizada no mercado consumidor;

3.2.3 - Marketing limitado: A Xerox não conseguiu comercializar efetivamente suas inovações para o público em geral. Sua estratégia de marketing e distribuição foi mais voltada para clientes empresariais, o que contribuiu para a falta de conscientização e interesse do consumidor comum;

3.2.4 - Falta de visão estratégica: A Xerox, apesar de suas inovações tecnológicas, não conseguiu reconhecer plenamente o potencial comercial dessas tecnologias para uso pessoal. Eles não capitalizaram adequadamente suas próprias criações e não investiram em desenvolver produtos direcionados ao mercado de consumo em larga escala;

3.2.5 - Apple e o foco no design e na experiência do usuário: A Apple, por outro lado, quando lançou o Macintosh em 1984, conseguiu combinar as tecnologias desenvolvidas pela Xerox com um design atraente e uma experiência do usuário intuitiva. A empresa teve uma visão estratégica de tornar a tecnologia acessível e fácil de usar para o público em geral. Além disso, a Apple investiu fortemente em marketing e branding, construindo uma imagem forte e atraindo os consumidores.

Esses fatores, combinados com uma série de outras circunstâncias, levaram ao sucesso da Apple no mercado de computadores pessoais e à adoção generalizada de tecnologias como o mouse e a GUI. É importante lembrar que o sucesso no mercado depende de uma combinação complexa de fatores, incluindo não apenas a tecnologia em si, mas também a estratégia de marketing, o preço, o design e a experiência do usuário.

Parte 3.4 – Fatores de Aceitação & Regeição Inesperados

A comparação entre as categorias de bebidas RTD e Energy Drinks revela um contraste interessante em relação ao desempenho no mercado. Enquanto a Sub Zero, apesar das altas expectativas e do respaldo da famosa marca Foster's, enfrentou dificuldades e não obteve sucesso, o Red Bull prosperou mesmo com expectativas iniciais não tão elevadas.

Um dos fatores determinantes para o fracasso da Sub Zero foi o sabor desagradável do produto, que não conquistou a preferência dos consumidores. Por mais que a marca tenha investido em um branding sólido e realizado festas de lançamento impactantes, o sabor enjoativo se tornou um obstáculo significativo para a sua aceitação no mercado.

Além disso, a entrada prematura no mercado das bebidas alcoólicas RTD também desempenhou um papel negativo. O mercado ainda não estava preparado para esse tipo de produto, e foi somente anos depois, com o lançamento bem-sucedido da Smirnoff Ice, que a categoria se popularizou.

Por outro lado, o Red Bull obteve sucesso mesmo com expectativas iniciais modestas. O mercado rapidamente absorveu a categoria de bebidas energéticas, e o produto se destacou pela sua proposta inovadora. A marca identificou uma demanda não atendida pelos consumidores por uma bebida que fornecesse energia e foco, e soube se posicionar como líder nesse segmento. A aceitação do Red Bull superou as expectativas, impulsionada pela sua eficácia e pela habilidade de se conectar com o público-alvo de forma impactante e diferenciada.

Essa comparação entre a Sub Zero e o Red Bull evidencia que, mesmo com altas expectativas e uma marca consolidada, um produto pode falhar no mercado se não atender às preferências dos consumidores, como ocorreu com a Sub Zero devido ao sabor enjoativo. Por outro lado, mesmo com expectativas modestas, um produto inovador e que identifica uma demanda não atendida pode alcançar o sucesso, como demonstrado pelo Red Bull. A compreensão do mercado e das preferências dos consumidores, aliada a uma estratégia de branding e posicionamento eficazes, são cruciais para o êxito de um produto no mercado.

Parte 4 – ‘DOs & DON’Ts’

Promover e popularizar a categoria de bebidas Cauim no Brasil requer uma estratégia abrangente de marketing e conscientização. Aqui estão algumas sugestões para ajudar a impulsionar o sucesso do Cauim:

Parte 4.1 - O que Fazer:

4.1.1 - Educação e divulgação: É fundamental educar o público sobre o Cauim, sua história, seu processo de produção e seus aspectos culturais. Organize eventos, palestras, workshops ou degustações para apresentar o Cauim às pessoas, destacando sua autenticidade e valor cultural;

4.1.2 - Parcerias estratégicas: Busque colaborações com chefs, bares, restaurantes e eventos gastronômicos para promover o Cauim como uma opção de bebida. Crie combinações e harmonizações com pratos típicos brasileiros ou faça parcerias com marcas e influenciadores que possam ajudar a ampliar a visibilidade do Cauim;

4.1.3 - Presença online: Invista em uma presença online forte, criando um site ou plataforma dedicada ao Cauim. Compartilhe conteúdo informativo, receitas, histórias e depoimentos sobre o Cauim. Utilize as redes sociais para engajar o público, compartilhando fotos, vídeos e experiências relacionadas à bebida;

4.1.4 - Festivais e eventos culturais: Participe de festivais e eventos culturais relacionados à gastronomia, cervejas artesanais ou bebidas tradicionais. Essas ocasiões são oportunidades para alcançar um público diversificado e despertar o interesse pelo Cauim;

4.1.5 - Colaboração com produtores locais: Estabeleça parcerias com produtores locais de mandioca e outros ingredientes utilizados na produção do Cauim. Essa colaboração pode fortalecer a cadeia de suprimentos, promover práticas sustentáveis e ressaltar a origem e qualidade dos ingredientes.

4.1.6 - Desenvolvimento de produtos e embalagens atrativas: Crie novas variações ou versões modernas do Cauim para atrair diferentes segmentos de consumidores. Invista em embalagens atraentes e com informações claras sobre o produto, destacando sua autenticidade e conexão com a cultura brasileira.

4.1.7 - Parcerias institucionais e apoio governamental: Busque apoio de instituições culturais, órgãos governamentais e entidades relacionadas ao setor de alimentos e bebidas. O reconhecimento e o apoio dessas instituições podem agregar credibilidade ao Cauim e abrir portas para oportunidades de promoção.

4.1.8 - Campanhas de marketing criativas: Crie campanhas de marketing criativas e impactantes para chamar a atenção do público. Utilize mídias tradicionais e digitais, como anúncios em revistas, rádio, televisão e plataformas online relevantes, para divulgar o Cauim.

4.1.9 - Participação em concursos e premiações: Inscreva o Cauim em concursos e premiações de bebidas ou produtos tradicionais. Essas competições podem fornecer reconhecimento e validação externa, aumentando a visibilidade e a credibilidade do Cauim.

4.1.10 - Identidade de marca forte: Desenvolva uma identidade de marca sólida para o Cauim, com um nome, logotipo e design atraentes e memoráveis.

4.2 – O que não fazer:

No processo de introdução e aculturação do Cauim, é importante evitar certos erros que podem prejudicar sua aceitação e sucesso no mercado. Alguns erros que podem ser antecipados são:

4.2.1 - Subestimar a pesquisa de mercado: É fundamental realizar uma pesquisa abrangente e detalhada sobre o mercado-alvo antes de introduzir o Cauim. Isso inclui compreender as preferências dos consumidores, identificar concorrentes e avaliar a viabilidade do produto. Ignorar essa etapa pode levar a uma falta de compreensão do mercado e resultar em estratégias inadequadas;

4.2.2 - Falta de adaptação cultural: A introdução do Cauim requer sensibilidade cultural e respeito às tradições indígenas. É essencial entender os rituais, símbolos e significados associados à bebida e garantir que sua introdução seja feita de forma autêntica e respeitosa. Não adaptar o produto ou sua comunicação ao contexto cultural pode levar à rejeição ou falta de interesse por parte dos consumidores;

4.2.3 - Considerar a concorrência como concorrência: É saudável para a categoria que existam varias marcas concorrentes, cada qual com sua particularidade e sabor. A introdução de uma nova categoria de bebidas no mercado implica na aceitação e crescimento dessa categoria como um todo, não apenas das marcas individuais e isoladas.

Um erro comum que ocorre na introdução de bebidas, como ocorreu com algumas marcas de bebdias energéticas no passado, é o comportamento competitivo prematuro das empresas. Durante a fase inicial da ciração de uma nova categoria de bebidas, as marcas devem se unir para promover o crescimento e a aceitação como um todo, a concorrência entre as marcas deve começar somente quando a categoria estiver madura.

Para ilustrar essa idéia, podemos imaginar como um consumidor que visita uma casa medieval pela primeira vez e deseja experimentar o hidromel, uma bebida até então é desconhecida para ele. Se essa casa tiver exclusividade com apenas uma marca de hidromel e o cliente não gostar dessa marca em particular, é possível que nunca mais deseje experimentar outra marca de hidromel novamente e acabe optando por outras categorias de bebidas, como cerveja ou whisky.

No entanto, se essa casa oferecer diferentes marcas de hidromel, mesmo que você não goste das marcas A, B ou C, existe uma grande probabilidade de encontrar uma marca D que lhe agrade. Essa diversidade de marcas dentro da categoria proporciona uma chance maior de sucesso para a categoria como um todo. Portanto, é fundamental que as marcas atuem de forma colaborativa e cooperativa durante a fase de introdução, para garantir o crescimento e a aceitação do mercado;

4.2.4 - Não estabelecer parcerias estratégicas: O sucesso da introdução do Cauim pode ser impulsionado por parcerias estratégicas com influenciadores, empresas locais, organizações culturais ou outros atores relevantes. Não buscar colaborações e parcerias adequadas pode limitar o alcance e a visibilidade do produto;

4.2.5 - Ignorar os canais de distribuição adequados: A escolha dos canais de distribuição adequados é crucial para alcançar o público-alvo e garantir que o Cauim esteja disponível nos locais certos. Ignorar ou não adaptar os canais de distribuição de acordo com as características do mercado pode dificultar o acesso do produto aos consumidores;

4.2.6 - Não investir em marketing e educação do consumidor: O Cauim é uma bebida única e pode ser desconhecida para muitos consumidores. Não investir em estratégias de marketing adequadas, incluindo campanhas de conscientização, educação do consumidor e promoção do produto, pode resultar em baixa demanda e falta de compreensão sobre as características e benefícios do Cauim;

4.2.7 - Não considerar a regulamentação e conformidade: É fundamental compreender as regulamentações e requisitos legais relacionados à introdução de um novo produto no mercado, incluindo questões de rotulagem, registro e segurança alimentar. Não considerar essas questões pode resultar em problemas legais e dificuldades na comercialização do Cauim;

4.2.8 - Evitar esses erros e antecipar os desafios pode contribuir para o sucesso da introdução e aculturação do Cauim, permitindo que ele se torne uma categoria de bebida valorizada e apreciada no mercado brasileiro e mundial.

5 – Conclusão

Em conclusão, este breve manual sobre a introdução e aculturação do Cauim como bebida comercial no Brasil dá os direcionamentos básicos aprendidos nos últimos anos de introdução de várias bebidas alcoólicas no mercado, representa uma contribuição significativa para a história do Brasil.

Assim como o desenvolvimento do sake no Japão há mais de 2000 anos e a criação da champanhe por Dom Perrignon e Dom Ruinard no século XVIII, a introdução do Cauim tem o potencial de transformar a imagem do Brasil no cenário etílico mundial.

Essas inovações históricas demonstram como o surgimento de uma nova bebida pode ter um impacto duradouro na cultura, na economia e na imagem de um país. Ao reconhecer a importância do Cauim como uma bebida ancestral e autenticamente brasileira, estamos fortalecendo nossa identidade cultural e ampliando as fronteiras da apreciação e reconhecimento internacional.

Portanto, este manual se torna um documento de extrema importância histórica, assim como o sake no Japão e a champanhe na região de Champagne, França, alteraram para sempre a forma como o mundo enxerga essas culturas.

Referências

Achrol, R.S., Reve, T. and Stern, L.W. (1983), "The Environment of Marketing Channel Dyads: A Framework for Comparative Analysis," Journal of Marketing, Vol. 47 (Fall) 55-67.

Arndt, J. (1976), "Reflections on Research in Consumer Behavior," in B.B. Anderson (ed.), Advances in Consumer Research III, Chicago, Association for Consumer Research, 213-221.

Asch, S.E. (1953), "The Effects of Group Pressure Upon the Modification and Distortion of Judgments," in D. Cartwright and A. Zanders (ed.), Group Dynamics, New York, Harper and Row.

Assael, H. (1984), Consumer Behavior and Marketing Action, Boston, Mass., Kent Publishing Co. (2nd ed.)

Belk, R.W. (1975), "Situational Variables and Consumer Behavior," Journal of Consumer Research, Vol. 2 (December) 157-164.

Belk, R.W., Bahn, K.D. and Mayer, R.N. (1982), "Developmental Recognition of Consumption Symbolism," Journal of Consumer Research, Vol. 9 (June) 4-17.

Berelson, B., and Steiner, G.A. (1964), Human Behavior: An Inventory of Scientific Findings, New York, Harcourt, Brace and World, Inc.

Berry, J.W. (1980), "Acculturation as Varieties of Acculturation," in A.M. Padilla (ed.), Acculturation, Theory, Models and Some New Findings, Boulder, Colorado, Westview Press, 9-25.

Boyd, H.W. and Levy, S.J. (1963), "New Dimensions in Consumer Analysis," Harvard Business Review, Vol. 41, 129-140

Bureau of the Census (1987), Statistical Abstract of the U.S., (107th ed.), Washington, D.C., U.S. Department of Commerce.

Castanho, Thiago (2014), Coziha de Origem, Publi Folha (1a. ed.)

Coleman, J. (1961), The Adolescent Society, New York, The Free Press.

Coleman, J. (1988), "Social Capital in the Creation of Human Capital," American Journal of Sociology, Vol. 94, Supplement, S95-S120.

Endicott, C (1984), "Making the Most of Media," Advertising Age (March 19) 20-22.

Fuat, F.A. and Dholakia, N. (1982), "Consumption Choices at the Macro Level," Journal of Macromarketing, Vol. 4 (Fall) 6-15.

Furnham, A. and Bouchner, S. (1986), Cultural Shock: Psychological Reactions to Unfamiliar Environments, London, Methuen.

Goffman, E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Garden City, New York, Doubleday.

Gr°nhaug, K. and Venkatesh, A. (1987), "Products and Services in the Perspective of Consumer Socialization," European Journal of Marketing, Vol. 20, No. 10, 55-65.

Gr°nhaug, K. and Dholakia, N. (1987), "Consumers, Markets and Supply Systems: A Perspective on Marketization and Its Effects," in F.A. Fuat, N. Dholakia and R.P. Bagozzi (eds.), Philosophical and Radical Thoughts in Marketing, Lexington, Mass., Lexington Books.

Guernica, A. (1980), Reaching the Hispanic Market Effectively, New York, McGraw-Hill.

Hall, E.T. (1976), Beyond Culture, Garden City, New York, Anchor Press/Doubleday.

Hofstede, G. (1984), Culture's Consequences, Beverly Hills, California, Sage.

Hoyer, W.D. and Despande, R. (1982), "Cross-Cultural Influences on Buyer Behavior: The Impact of Hispanic Ethnicity," in B.J. Walker, W.O. Bearden, W.R. Darden, P.E. Murphy, J.R. Nevin, J.C. Olson and B.D. Weitz (eds.), An Assessment of Marketing Thought and Practice, Chicago, IL, American Marketing Association, 89-92.

Hunt, S.D. (1983), "General Theories and the Fundamental Explanda of Marketing," Journal of Marketing, Vol. 47 (Fall), 9-17.

Iacocca, L. (1984), Iacocca, An Autobiography. New York, Bantam Books.

Kroeber, A.L. and Kluckhohn, C. (1952), "Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions," Papers of the Peabody Museum, Vol. 47, No. 1A.

Levi-Strauss, C. (1978), The Origins of Table Manners, New York, Harper and Row.

Levitt, T. (1983), "The Globalization of Markets," Harvard Business Review, Vol. 61 (May-June) 192-202.

Levy, S.J. (1959), "Symbols for Sale," Harvard Business Review, Vol. 37 (July-August) 117-124.

Levy, S.J. (1981), "Interpreting Consumer Mythology: A Structural Approach to Consumer Behavior," Journal of Marketing, Vol. 45, No. 3, 49-61.

Los Angeles Times (1989), "Schoolchildren are Immersed in English," July 17, 1989, Part I, 7.

Lusch, R.F. (1987), "General Theories Fundamental Explanda, and Fundamental Axions in Marketing", in D. Sudharshan and F.W. Winter (eds.). Proceedings of the 12th Poul D. Converse Symposium, Chicago, American Marketing Assoc., 75-93.

McClelland, D.C. (1971), The Achieving Society, Princeton, New Jersey, Van Nostrand.

Mauss, M. (1967), The Gift: Forms and Functions of Exchange In Archaic Societies, New York, Norton (translated from French. First published in 1925).

Mehta, R. and Belk, R.W. (1991), "Artifacts, Identity, and Transition: Favorite Possessiants of Indians and Indian Immigrants to the United States", Journal of Consumer Research, Vol. 17 (March).

Moschis, G.P. (1976), Consumer Socialization, Lexington, Mass., Lexington Books.

O'Guinn, T.C., Lee, W.-N. and Farber, R.J. (1986), "Acculturation: The Impact of Divergent Paths on Buyer Behavior," in R.J. Lutz (ed.), Advances in Consumer Research, Vol. 13, Chicago, Association for Consumer Research, 579-583.

O'Guinn, T.C. and Faber, R.J. (1985), "New Perspectives on Acculturation: The Relationships of General and Role Specific Acculturation with Hispanic Consumer Attitudes," in E. Hirschman and M.B. Holbrook (eds.) Advances in Consumer Research, Vol. 12, Provo, Utah, Association for Consumer Research, 113-117.

Padilla, A.M. (ed.) (1980), Acculturation: Theory, Models and Some New Findings, Boulder, Colorado, Western Press.

Peter Thiel & Blake Masters (2014) - Zero to One

Notes on Startups, or How to Build the Future

Polanyi, M. (1958), Personal Knowledge, Chicago, Illinois, University of Chicago Press.

Porter, M.E. (1980), Competitive Strategy, New York, Free Press.

Redfield, R., Linton, R. and Herskovits, M.J. (1936), "Memorandum on the Study of Acculturation," American Anthropologist, Vol. 38, 149-152.

Reid, S. (1986), "Migration, Cultural Distance, and International Expansion," Research in International Marketing, Kent, UK, Croom and Helm, 22-34.

Reisman, D. and Roseborough, H. (1955), "Careers and Consumer Behavior," in L. Clark (ed.), The Life Cycle and Consumer Behavior, Vol. II, New York, The New York Press.

Rogers, E.M. (1983), Diffusion of Innovations, New York, Free Press (3rd ed.).

Rokeach, M.J. (1968), "A Theory of Organization and Change Within Value-Attitude Systems," Journal of Social Issues (January) 13-33.

Shigaki, I.S. (1983), "Child Care Practices in Japan and in the U.S.," Young Children, Vol. 38 (May) 13-24.

SSRC (1954), "Acculturation: An Exploratory Formulation," American Anthropologist, Vol. 56, 973-1002.

USA Today (1988), "Futjitsu Vice President Bridges Cultural Gap," USA Today, July 15, 2B.

Veblen, T. (1989), The Theory of the Leisure Class, New York, Random House.

Wallendorf, M. and Arnould, E.J. (1988), "`My Favorite Things': A Cross-Cultural Inquiry into Object Attachment, Possessiveness, and Social Linkage," Journal of Consumer Research, Vol. 4, No. 4 (March) 531-547.

Yankelovich, Skelly and White, Inc. (1981), Spanish USA, Report prepared for the SIN National Spanish Television Network.

Zaltman, G. LeMasters, K. and Heffring, M. (1982), Theory Construction in Marketing, New York, John Wiley and Sons.

Zaltman, G. and Wallendorf, M. (1983), Consumer Behavior, John Wiley and Sons (2nd ed.).

.jpg)